Actuellement, je suis directeur Nouvelle-Aquitaine de CDC Biodiversité, une filiale de la Caisse des Dépôts spécialisée dans les enjeux de compensation écologique et de restauration de la biodiversité. Mon rôle consiste à accompagner les porteurs de projets dans la mise en œuvre de la séquence Éviter, Réduire, Compenser (ERC), en particulier sur l’identification et la gestion des mesures compensatoires.

Mon parcours professionnel m’a conduit naturellement à intégrer ces enjeux. Avant de rejoindre CDC Biodiversité il y a huit ans, j’ai travaillé pendant sept ans chez Eiffage sur la mise en place de mesures compensatoires pour la ligne à grande vitesse entre Le Mans et Rennes. Cette expérience m’a permis d’acquérir une expertise approfondie en matière de compensation écologique, en travaillant avec des acteurs tels que les SAFER, les associations de protection de la nature (LPO, Mayenne Nature Environnement, Bretagne Vivante), et les gestionnaires d’espaces naturels.

Cette trajectoire m’a donné une vision globale des enjeux territoriaux et environnementaux liés aux projets d’aménagement, et m’a permis de développer des compétences en concertation avec les acteurs locaux, en sécurisation foncière et en gestion écologique à long terme.

L’évitement est la première étape clé de la séquence ERC. Chez CDC Biodiversité, nous sensibilisons les porteurs de projets à l’importance d’intégrer ces enjeux le plus en amont possible.

Nous préconisons notamment :

- Une meilleure planification territoriale : l’intégration des enjeux écologiques dès les documents d’urbanisme (PLU, SCOT) permet d’orienter les projets vers des zones moins sensibles.

- Une analyse précoce des enjeux écologiques : nous encourageons les pré-diagnostics écologiques en amont des projets pour éviter l’implantation dans des zones à fort enjeu de biodiversité.

- Le dialogue avec les parties prenantes : travailler avec les collectivités, les gestionnaires d’espaces naturels et les associations permet d’identifier les zones sensibles et les meilleures alternatives d’implantation.

- L’adaptation des projets : modifier le tracé ou la conception d’un projet (ex. éviter la destruction de zones humides, préserver des corridors écologiques) peut limiter fortement son impact.

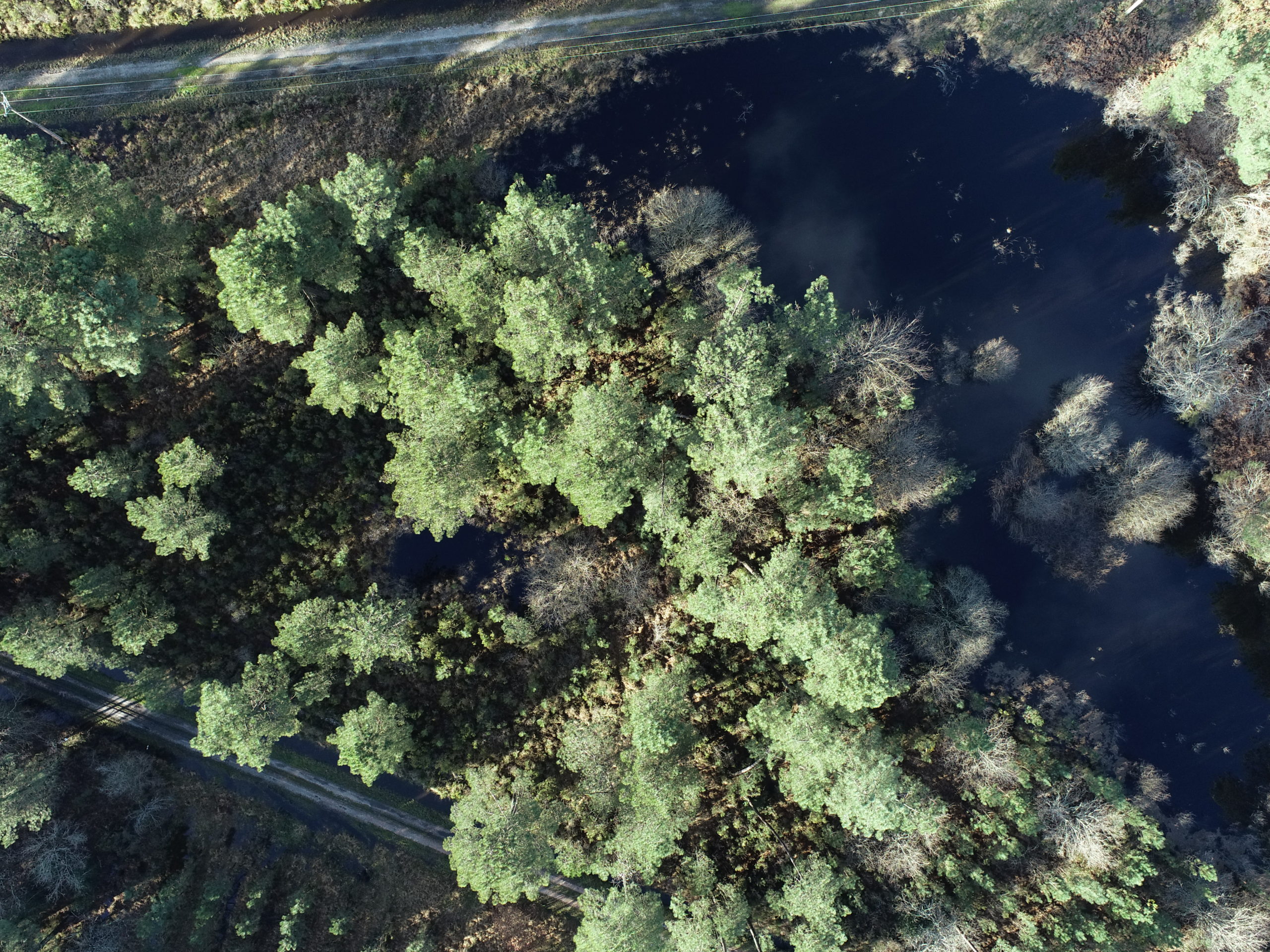

Zone humide du site des Sources ©Lucane

Zone humide du site des Sources ©Lucane Aujourd’hui tous les projets que nous accompagnons font l’objet de mesures d’évitement et de réduction car c’est un préalable incontournable pour que les projets puissent être défendus auprès des services instructeurs.

Nous constatons néanmoins que les mesures d’évitement sont encore trop souvent limitées à l’échelle du projet lui-même et non à une échelle territoriale plus vaste, permettant de justifier une implantation de moindre impact. Ce sont encore les opportunités foncières et les documents d’urbanisme qui guident ce choix d’implantation et non les enjeux écologiques préexistants.

Pour inscrire sur le long terme la préservation des zones faisant l’objet de mesures d’évitement, nous les intégrons désormais dans le plan de gestion des espaces à restaurer et à préserver. Cela assure une traçabilité des mesures et un engagement de gestion sur des durées comprises entre 30 et 99 ans.

Enfin, nous avons récemment été mandatés pour rédiger le plan de gestion d’une prairie à forts enjeux écologiques, étudiée dans le cadre d’un projet d’implantation d’un parc photovoltaïque. Le porteur de projet s’est orienté vers d’autres parcelles mais a tout de même souhaité mettre en place une Obligation Réelle et Environnementale (ORE) sur la prairie, afin de figer la gestion actuelle et préserver les enjeux. Cette démarche est intéressante à souligner car elle relève d’une initiative volontaire.

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a réaffirmé les principes de la séquence ERC et en a renforcé certains. Pour la compensation, les grands principes à respecter sont : l’équivalence écologique, la proximité aux impacts, l’absence de perte nette de biodiversité, l’efficacité et la pérennité des mesures.

Plusieurs guides reprennent ces grands principes, pour accompagner les porteurs de projets dans le choix des sites de compensation les plus pertinents.

Si ces principes constituent une réelle aide à la décision, ils doivent néanmoins pouvoir être nuancés, selon les enjeux impactés et la réalité des contraintes foncières. Par exemple, exiger une compensation à proximité immédiate des projets peut contribuer au mitage de la compensation, avec une dispersion des sites, peu favorable à un « effet masse » des mesures. Pour éviter cette dilution des projets de restauration au sein des territoires, il parait parfois plus opportun de privilégier une compensation plus éloignée, si elle permet de mobiliser une unité foncière plus cohérente et susceptible d’accueillir plusieurs opérations de restauration. Ce principe de mutualisation sur un foncier plus conséquent et maîtrisé, contribuerait sans doute davantage à intégrer la biodiversité au sein des politiques territoriales.

C’est dans cet esprit que CDC Biodiversité développe sa démarche de « Projet Territorial de Biodiversité », reposant sur la constitution de réserves foncières destinées à l’accueil des mesures compensatoires.

D’autres outils sont désormais disponibles pour anticiper et organiser les opérations de restauration, notamment les SNCRR (Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation).

Sous réserve d’un peu de souplesse dans l’application des critères d’éligibilité et d’un appui des services instructeurs pour accompagner les initiatives, de tels outils peuvent constituer des leviers efficaces pour monter des opérations de restauration significatives, utiles aux projets mais également au territoire.

Si les principes inhérents à la séquence ERC sont désormais bien connus des porteurs de projets et des bureaux d’étude les accompagnant, leur déclinaison opérationnelle reste souvent confrontée à un certain nombre de difficultés, dont :

- Le manque d’anticipation des porteurs de projets : trop souvent, les besoins de compensation sont identifiés tardivement, ce qui impose de trouver une solution dans un délai contraint, ne permettant pas de répondre de façon satisfaisante aux critères d’éligibilité évoqués précédemment. Ce fonctionnement en mode dégradé se traduit souvent par un dossier incomplet ou de qualité non satisfaisante, pénalisant la suite de l’instruction.

- La multiplication des avis en phase d’instruction des dossiers : l’instruction des dossiers est vécue comme un véritable parcours du combattant, comprenant de nombreux échanges avec les services instructeurs, des injonctions parfois contradictoires entre les services et des doctrines locales qui évoluent. La recherche du « risque zéro » et l’application du principe de précaution semblent devenir la règle, avec la crainte des recours et de l’échec des mesures. Face à cette exigence, les bureaux d’étude et les maîtres d’ouvrage sont parfois démunis et ne savent plus comment convaincre de leur bonne foi et de leur expertise. Une forme de lassitude finit par s’installer, avec des maîtres d’ouvrage qui ont de plus en plus le réflexe de faire appel aux politiques, en espérant avoir gain de cause. Là encore, un travail de modération pourrait être engagé, pour trouver un compromis équilibré entre la préservation de la biodiversité et le développement du territoire.

- La disponibilité foncière : le foncier est rare et il est très courtisé ! Mettre en place des compensations est souvent perçu comme une atteinte aux usages en cours, notamment sur le foncier agricole et forestier. Là aussi, la recherche de compromis est souvent la clé permettant d’aboutir à un scénario de compensation « gagnant-gagnant ». Cela passe par exemple par la rémunération des propriétaires pour les services écologiques rendus par la compensation. L’appui de partenaires comme la SAFER, les gestionnaires forestiers, les chambres d’agriculture… est souvent très précieux pour identifier les terrains et trouver les compromis avec les propriétaires. Malgré les dispositifs de sécurisation foncière, tels que l’Obligation Réelle et Environnementale (ORE) ou les baux emphytéotiques, la meilleure garantie de maîtrise foncière reste l’acquisition. C’est pour cette raison que nous effectuons une veille foncière permanente et que nous saisissons les opportunités qui nous paraissent intéressantes.

- Le financement des mesures compensatoires : certains porteurs de projets sous-estiment le coût de la compensation. Nous travaillons à mieux sensibiliser les acteurs sur ce point, en effectuant des pré-chiffrages, leur permettant de statuer sur la poursuite du projet et de provisionner une enveloppe budgétaire.

Nous impliquons les parties prenantes à différents niveaux :

En Nouvelle-Aquitaine, la communauté ERC joue un rôle clé pour structurer les échanges entre les porteurs de projets, les prestataires et les services de l’État. Notre attente principale est une meilleure harmonisation des pratiques et des règles, en s’inspirant peut-être d’initiatives mises en place sur d’autres régions. Passer de positions dogmatiques sur la séquence ERC à des directives pragmatiques et opérationnelles permettrait sans doute de déverrouiller la bonne mise en œuvre de cette séquence et de répondre à l’urgence à agir qui s’impose à nous.

- Site de CDC Biodiversité

- Diaporama présenté à l’occasion du deuxième séminaire régional ERC en 2024